Lebendig oder tot?

Die Seele

Michael Seibel • Wie das Gehirn Klavierspielen lernt (Last Update: 08.01.2015)

Protokoll vom 17.12.2014

Ich möchte unsere Einführung zum Begriff der Seele

etwas vertiefen.

Wir

sagten: ›Seele‹, die griechische Übersetzung ist

psyche, die lateinische anima, ist bei den alten Griechen

der Begriff für das, was einen lebendigen Organismus von

einem Leichnam unterscheidet.

Man

dachte, die Seele sei der Träger von Lebensvermögen wie

Wachstum, Wahrnehmung, des Fühlens und Begehrens, des Denkens

und Wollens und kam von alters her zu ganz unterschiedlichen

Positionen in der Frage, ob die Seele sterblich ist oder nicht. Und

auch die Frage, wie man sich die konkrete Verbindung von Leib und

Seele vorzustellen habe, war immer strittig. Ist die Seele, die

Psyche nur ein Epiphänomen des Leiblichen oder ist sie im

Gegenteil etwas Immaterielles, was das materielle Leben allererst

bewirkt?

Wie

das im Einzelnen auch gesehen wurde: über das

Leib-Seele-Problem haben sich bereits die Vorsokratiker Gedanken

gemacht. Materialisten waren dabei wie Leukipp oder Demokrit. Für

sie war die Seele etwas besonders fein strukturiert Körperliches.

Daraus folgt die Endlichkeit und Sterblichkeit der Seele.

Platon

ist hingegen Dualist. Für ihn ist die Seele etwas

Nichtkörperliches. Ihr gegenüber steht das Materielle in

seiner Vielfalt. Die Seele ist dasjenige, was Einheit und Leben in

die Materie bringt. Weil die Seele das Prinzip der Einheit ist,

sollte man nach seiner Meinung die Seele auf keinen Fall mit sich

selbst uneins machen und mit Zwietracht belasten. Wer also

wissentlich Unrecht tue, zerstöre seine unsterbliche Seele, dies

auch ohne besondere göttliche Gebote.

Für

Platon ist die Seele unsterblich, da sie das Prinzip des Lebens ist.

Würde das Prinzip mit dem konkreten Leben sterben, wie sollte

dann neues Leben möglich sein? Es müsste dann ja doch

allein aus der Materie hervorgehen, und das eben hält Platon für

nicht möglich.

Die Unsterblichkeit der Seele bei Platon ist also nicht gegeben wegen

ihrer Gottesebenbildlichkeit wie im Christentum oder aus anderen

religiösen Motiven, sondern weil er dem Gedanken gerecht werden

will, dass das Leben etwas absolut irreduzibles auf tote Materie ist.

(Gibt es Gründe, warum wir auch heute noch diese Irreduzibilität

behaupten müssten?)

Einerseits denkt Platon die Seele als einfaches, nicht zusammengesetztes Wesen.

Andererseits als Träger heterogener, einander widerstreitender

Vermögen wie des Begehrens, des Streites und des Denkens. Allein

die Einheit der Seele garantiert die Einheit des Menschen als Person.

Das vermag nur die Seele und nicht der Körper und deswegen

zerstört sich selbst, wer schlecht handelt, weil er eben die

Seele in Widerstreit mit sich selbst bringt. Und weil der Leib keine

Rolle bei Platons Erklärung der Einheit der Person spielt, nimmt

Platon die vollständige Unabhängigkeit der Seele vom Leib

an.

Dagegen

haben wir die Position von Aristoteles abgesetzt. Aristoteles

kritisiert, dass Platon wie dessen Lehrer Sokrates das Physische zu

Unrecht gering schätze und daher das Verhältnis von Leib

und Seele nicht angemessen denken könne. Die Seele müsse

richtigerweise als Form (eidos) und erste Wirklichkeit

(entelecheia) der lebendigen Substanz (ousia) mit dem

Leib als Materie (hyle) zusammengedacht werden. Wirkliches

Leben sei immer Einheit von Stoff und Form (Hylemorphismus). In

dieser Einheit ist die Seele als Träger von Lebensvermögen

aktiv, wird nicht von der Materie bewegt, sondern bewegt sich selbst.

Die platonische Version des Begriffs der Seele folgt also einer eher

ethischen Intention, die aristotelische versucht eher eine allgemeine

Ontologie des Lebendigen zu liefern.

Aristoteles denkt dabei eine Stufenfolge niederer und höherer

Seelenvermögen, die vegetativen Seelenvermögen des

Stoffwechsels und des Wachstums, gefolgt von den animalischen des

Wahrnehmens, Begehrens, des Gedächtnisses und der Phantasie, der

Selbsterhaltung bis hin zu den höchsten des Denkens und Wollens.

Aus der Ordnung der Seelenvermögen leitet sich dann bei ihm eine

Hierarchie des Lebendigen ab, das Reich der Pflanzen, Tiere und

Menschen.

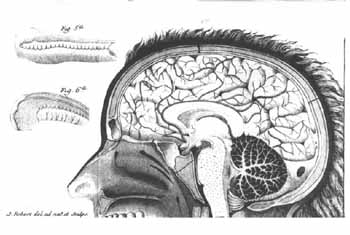

Jetzt

ein anderer Aspekt des Themas 'Seele' vom letzten Treffen:

Eine

grundsätzliche Bemerkung zum philosophischen Status der

gegenwärtigen Neurowissenschaften (Stichwort Gerhard Roth

„Wie das Gehirn die Seele macht“, ich habe es

bisher nicht gelesen und getraue mich dennoch, folgende kleine

Geschichte zu erfinden:)

Man

denke an eine junge Frau, die dabei ist, Klavier zu lernen. Sie gibt

sich die allergrößte Mühe und ist ganz besonders

talentiert. Ihre Eltern, Sponsoren oder wer auch immer wollen ihr das

Maximale bieten, um ihr Talent voll zu entwickeln. Nun haben sie

davon erfahren, dass die Neurowissenschaften in der Lage sein sollen,

mittels bildgebender Verfahren recht genau und in Zukunft immer

genauer zu verfolgen, ob sich in bestimmten Hirnarealen durch das

Üben neue Synapsenverbindungen bilden, die für den

Lernfortschritt charakteristisch sind. Mehr noch; man sei auf diese

Weise sogar dahin gelangt, bestimmte neurologische Defizite

behandelbar zu machen, die bei manchen Pianisten im Laufe ihres

späteren Bühnenlebens auftreten könnten.

Sie

wenden sich also an die betreuende berühmte russische

Klavierpädagogin, die sie für den Unterricht ihres

Schützlings haben gewinnen können und fragen sie, ob an dem

Gerücht etwas dran ist. Da die berühmte Klavierlehrerin

wirklich gut informiert und nicht von gestern ist, bestätigt sie

den Förderern unseres jungen Talents, dass das wirklich so ist.

So wird man denn gemeinsam beim führenden deutschen

Neurowissenschaftler vorstellig, um den weiteren Bildungsverlauf der

jungen Pianistin auch von dieser Seite her zu unterstützen und

ihre spätere Karriere abzusichern. Und was stellt man fest? Man

stellt natürlich fest, dass das zunehmende Training wirklich

Hirnareale, die zuvor ein wenig träge waren, aktiviert und das

es an Stellen auf den Computertomographien bunt zugeht, an denen bis

vor kurzem noch stoffwechseltechnische Ödnis herrschte. Der

betreuende Neurowissenschaftler schreibt daraufhin ein Buch mit dem

Titel: Wie das Gehirn Klavier spielen lernt.

Da

viele Mütter etwas für ihre klavierspielenden Töchter

ganz vorn an der Front des wissenschaftlich Erkennbaren tun wollen,

wird das Buch ein voller Erfolg. Und da die berühmten russischen

Klavierpädergogen nur sehr begrenzte Ausbildungskapazitäten

haben, kommt die eine oder andere Mutter auf die Idee, den

kompetenten Neurowissenschaftler zu fragen, ob er nicht die Tochter

in seinem Institut am Klavier unterrichten wolle, da er doch genau

wisse, wie das Gehirn Klavierspielen lernt. Dies ganz so, wie man von

einem Team guter Ingenieure erwarten darf, eine Produktionsstraße

wirklich auch zu bauen, in der Maschinen (sozusagen ganz seelenlos)

tadellose Mikrochips herstellen.

Welche Antwort würden Sie an Stelle des

Neurowissenschaftler geben?

Hier

die meine: „Ich fühle mich sehr geehrt durch die hohe

Meinung, gnädige Frau, die sie von der Qualität meines

Wissens und der sich daraus ergebenden Möglichkeiten haben.

Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir gegenwärtig doch noch

nicht ganz so weit sind. Sie dürfen sich unser Wissen in Bezug

auf die Fähigkeiten des Gehirns nicht vorstellen wie

Ingenieurswissen. Gegenwärtig bestimmen wir gerade die Wirkung

der Wiederholung bestimmter Etüden wie etwa Czerny Opus 299 Nr.

7 Molto allegro auf den Lernerfolg. Mein Assistent habilitiert

diesbezüglich gerade über einige überraschende

Potentiale in der Amygdala. Die Reihenuntersuchung ist noch nicht

abgeschlossen. Aber vielleicht kann ihre begabte Tochter da ja als

Proband mitmachen. Ich muss Sie also leider einstweilen zur weiteren

Ausbildung an eine mir bekannte hervorragende russische

Klavierpädagogin verweisen. Und selbstverständlich freut

mich, dass Ihnen mein Buch gefallen hat. Sie werden auch in Zukunft

nicht auf meine Publikationstätigkeit zu verzichten haben. Mit

freundlichen Grüßen...“

Die

Seele (so wie Platon den Begriff einführt) ist das am

Menschen, was Klavierspielen kann und zwar mit dem ganzen

Ausdrucksreichtum und der Phantasie des kulturell entwickelten

Spiels. Platon hat damit einen Diskursgegenstand definiert, den die

Neurowissenschaften nicht erreichen und vielleicht – das wäre

zu fragen – auch überhaupt nicht anstreben. Oder doch?

Die

erste Frage in Sachen Psyche ist nicht, ob die Seele im Sinne

heutiger physikalistischer Vorstellungen materiell ist oder nicht,

sondern ob es einen Diskurs geben kann, der das Rätsel des

Lebendigen (Platon sagt dazu die „Seele“) sprachlich

umreißt und ausdifferenziert, ohne sich dabei auf eine

wissenschaftliche Beglaubigung stützen zu können und ob es

einen solchen Diskurs nicht nur geben kann, sondern sogar geben muss,

wenn wir uns – ungewollt – vor die Frage der Sphinx

gestellt sehen.

Die

Frage der Sphinx ist bekanntlich die Frage nach dem Menschen, nach

der Wahrheit von uns selbst. Sie nicht sinnvoll beantworten zu

können, zieht im Mythos und in so manches Menschen Leben nach

sich, von der Sphinx erwürgt und verschlungen zu werden.

Verfolgt

also Gerhard Roth mit „Wie das Gehirn die Seele macht“

die Absicht, der Sphinx antworten zu können, falls sie ihn

fragt? Da man weiß, dass die Sphinx bei Theben in den Bergen

wohnt, vermeidet man die Begegnung und macht vielleicht als

Wissenschaftler besser keinen Urlaub in Griechenland.

Die

Frage, die ich hier mit einer Figur des mythischen Denkens zuspitze,

fragt nach den Grundbedingungen von Orientierung und Wissen. Wir

neigen heute dazu, den Begriff Wissen auf das Format

empirisch-wissenschaftlichen Wissens einzuschränken, ein Wissen

um idealerweise exakt quantifizierbare Objekte der methodisch

wiederholbaren Beobachtung identischer Resultate. Dabei ist das

meiste Wissen, auf das wir im eigenen Leben zurückgreifen,

durchaus nicht von dieser Art. Unsere ganz unverzichtbaren Kenntnisse

von Personen und Beziehungen, mit denen wir leben, die meisten

unserer Orientierungen bestehen aus Wissen anderer Art, das nicht

quantifizierbar ist, sondern Qualitäten aufweist, Wissen, das

sich nur sehr beschränkt mit gleichem Ergebnis wiederholen

lässt. Hermeneutik und Phänomenologie, aber auch

Psychoanalyse versuchen, Qualitäten durch Sinngeflechte hindurch

zu verfolgen und sozusagen mit der Frage nach dem Menschen vor dessen

Objektivierung zu beginnen.

Die

Frage der Sphinx ist aber sogar noch eine Stufe brisanter und wird

dort in der Tat lebensgefährlich: Gesucht ist, was sich

zwischen Geburt und Tod bewegt. Das ist der Mensch für die

Sphinx.

Für

die Naturwissenschaften ist der Mensch etwas anderes, eine objektiv

beschreibbare Entität wie ein Stuhl oder ein Tisch, etwas, das

man nicht ist, sondern das man vor sich hat. Von dem

man grundsätzlich getrennt ist durch eine Apparatur, durch

Messschemata und Beobachtungsvorschriften. Für einen

Naturwissenschaftler ist das Leben ein Komplex quantitativ

beschreibbarer Eigenschaften des Forschungsobjekts Mensch. Der Tod

ist aus wissenschaftlicher Sicht nicht ein Schicksal, sondern

Attribut eines Übergangszustands sich auflösender

Organismen.

Tod

und Leben unterscheiden sich aus naturwissenschaftlicher Sicht viel

weniger grundsätzlich voneinander als sich der Beobachter vom

beobachteten Objekt unterscheidet. Tod und Leben sind zwei

unterschiedlich beschreibbare Zustände des selben Objekts, sei

es eine Amöbe, ein Mensch oder ein Hallimasch. Viel kritischer

ist für einen Naturwissenschaftler die für ihn grundlegende

Differenz von Beobachter und Beobachteten. Diese gilt es als sicheren

Unterschied stabil zu halten, um Objektivität zu verbürgen.

Wie das gehen soll, fragt die Wissenschaftstheorie durchaus. Die

Frage „Wie macht das Gehirn die Seele“ ist zu dieser

Nachfrage ungeeignet.

Ich

möchte es noch etwas zuspitzen: Wofür braucht Platon den

Begriff Seele? Im wesentlichen, um die Differenz von Leben und Tod zu

bezeichnen. Die Seele ist für Platon das Leben selbst, das in

die Materie, den Leib hineinfährt. Und warum ist die Seele für

Platon ewig und unsterblich?

Damit

die Differenz von Leben und Tod nicht den Ort einer ständig vom

einen zum anderen oszillierenden Gefährdung markiert, sondern

einen (von Göttern) garantierten Anfangspunkt des Denkens. Es

muss Differenzen geben, von denen aus man jederzeit mit dem Denken

beginnen kann. Die Fragen nach dem Menschen: bist du lebendig oder

tot, Mann oder Frau, Vater oder Sohn? Von diesen scheint mir die

Differenz von Leben und Tod die wohl basalste (und selbstverständlich

existieren in anderen historischen Ordnungen des Denkens weitere

basale Differenzen wie eben etwa die Differenz von Beobachter und

beobachtetem Objekt).

Es wäre grundfahrlässig, das Bestehen dieser Differenz als

immer schon gesichert anzusehen, als etwas, das nicht hergestellt

werden müsste. Lebensgeschichte, Ethnologie, Psychiatrie,

Religions- und Geistesgeschichte sagen das Gegenteil. Jules Cotard

schildert 1880 den Fall einer 43-jährigen Patientin, die

glaubte, kein Gehirn zu haben und tot zu sein (Cotard-Syndrom),

weswegen sie verlangte, verbrannt zu werden. Und was, wenn das

Erleben von Leben und Tod sogar ständig wechselt wie bei solchen

Trauma-Opfern, deren Erinnerung unbeherrschbar zwischen

Abgestorbenheit und Überdeutlichkeit changiert? Haben diejenigen

Unrecht, die den schlagendsten Beweis für die Existenz der Seele

im Leiden sehen? Psychotiker

sehen sich mit der drängenden Erfahrung der Unsicherheit dieser

und anderer grundlegender Differenzen konfrontiert und die geistig

gesündesten sind es vermutlich ebenso, auch wenn es ihnen

offenbar möglich ist, damit wesentlich gelassener umzugehen. Die

Sphinx führt genau an den Ort der Herstellung dieser Differenz,

die uns die vielleicht selbstverständlichste und am wenigsten

fragwürdige von allen ist. Dies ist der Ort des Menschen, das

Leben, das um seine ewige Wahrheit

kämpft, leidlich stabil genau das nicht zu sein, wovon es

eingekreist wird: vom Tod. Und diese (ehedem von Göttern

bewachte und auch heute noch keineswegs unbewachte) ewige Wahrheit,

diese offene Flanke des Todes ist die Seele.

Uns

scheint heute zumeist der Unterschied von lebendig und tot ein völlig

triviales Faktum, das weiter nichts Großartiges sagt, keine

Grundwahrheit. Früher musste alles, was lebt, noch von einem

Gott, einer Nymphe von irgendeiner mächtigen, die Differenz

garantierenden Mythengestalt bewohnt werden. Aber wird die

metaphysische Sicherung der Differenz von Leben und Tod heute noch

gebraucht? Mit Blick auf die Naturwissenschaften scheint das nicht

mehr so zu sein. Das Leben und der Tod scheinen zu zwei

unterschiedlich komplexen Niveaus des Energieaustausches ein und

derselben Materie geworden zu sein. Und mehr nicht.

Ich

denke, wir sind heute in der Philosophie noch nicht völlig in

der Lage, abzuschätzen, was es im Hinblick auf die Frage Was

ist der Mensch hieße, wenn die Differenz Beobachter -

Objekt, schauend - angeschaut die Differenz lebendig - tot

als Leitdifferenz der Unterscheidung des Fremden vom Eigenen abgelöst

haben sollte. Wir wissen nicht einmal, ob sie das letztlich hat. Was

wir erleben, ist der quantifizierende Blick auf alle Lebensbereiche

in Wissenschaft und Ökonomie und die fortgeschrittene

Ausdifferenzierung von gegeneinander „operativ geschlossenen“

(Luhmann) Diskurssphären, die intern anderen Leitdifferenzen

folgen.

Und

wir wissen nicht genau, in wieweit wir den Gehalt des Begriff Leben

(den Sinn

von Leben), den zu bestimmen uns keineswegs dadurch leichter

wird, dass wir Synapsen und Verschaltungen kennen, überhaupt

noch benötigen, um über uns und die Polis nachzudenken.

Ihr Kommentar

Falls Sie Stellung nehmen, etwas ergänzen oder korrigieren möchten, können sie das hier gerne tun. Wir freuen uns über Ihre Nachricht.